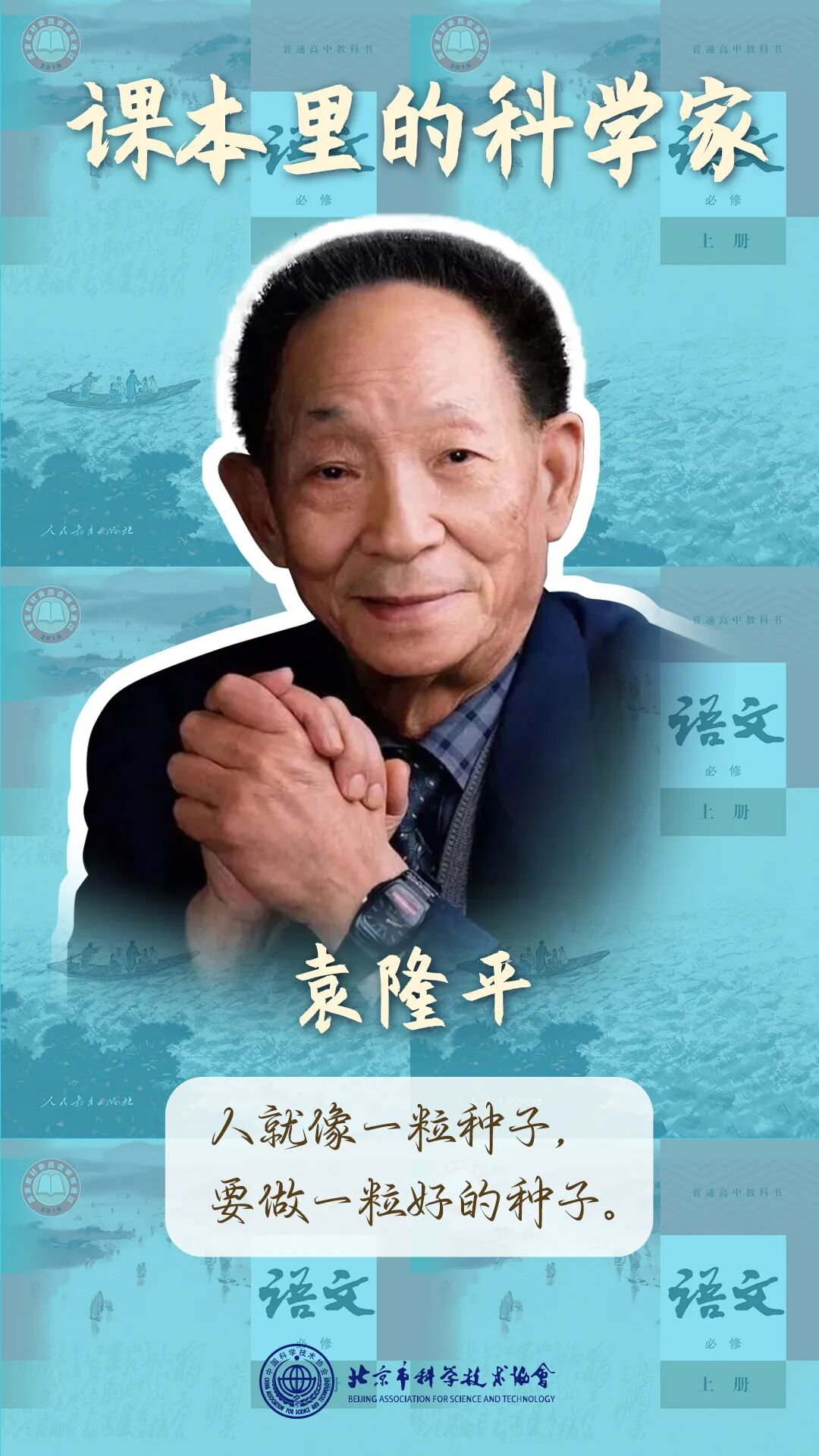

袁隆平:稻浪里的科学脊梁

袁隆平是 “杂交水稻之父”、“共和国勋章” 获得者,国际小行星中心还将一颗小行星命名为 “袁隆平星”。他的名字与金黄稻浪紧密相连,事迹入选人教版高中语文课本,让年轻一代读懂 “把论文写在祖国大地上” 的深意。

19 岁时,袁隆平面临高考志愿抉择:父亲希望他报考南京重点大学走 “学而优则仕” 之路,可小学时参观园艺场埋下的农学种子,加上目睹粮食短缺年代的饥饿苦难,让他坚定拒绝,报考西南农学院农学系,立志 “学农为民”。1953 年毕业后,他被分配到湖南安江农校任教,授课之余,在学校分配的半亩试验田开启探索,最终聚焦水稻研究 —— 因他深知,南方人以大米为主食,提高水稻单产才能真正解决粮食问题。

在湖南安江农校做教师的袁隆平发现了一株鹤立鸡群的稻禾

1961 年 7 月,袁隆平在常规稻中发现一株 “鹤立鸡群” 的稻禾:株形饱满、穗大粒多,每穗有一百六七十粒壮谷,推算亩产远超当时水平。他精心标记收藏种子,1962 年春天播种后,秧苗却高矮不齐、成熟不一。凭借遗传学知识,他联想到孟德尔遗传分离律,断定这是天然杂交稻的杂种第一代,由此明确 “培育人工杂交水稻” 方向,安江农校试验田成为研究起点。

袁隆平与湖南省农业科学院的科研人员在田间研究杂交水稻

国际学界以《遗传学原理》中 “自花授粉作物杂交无优势” 为由质疑他,袁隆平却坚信 “实践是检验真理的唯一标准”。1964 年起,他开启 “寻不育株” 之路,1970 年,团队在海南南红农场发现野生雄性不育稻株 “野败”,突破科研瓶颈。1973 年,他实现籼型杂交水稻三系配套;1974 年,育成 “南优二号”,试种亩产达 628 公斤,是当时普通稻种的两倍多。

1976 年,杂交水稻在全国大规模推广,亩产比常规稻增产 20% 以上。此后,他带领团队攻克 “两系法”,超级稻亩产屡破世界纪录。如今,杂交水稻在全球 70 多个国家推广,马达加斯加更将其印在最大面额纸币上。即便已是院士,袁隆平仍坚持 “每天下田”,以 “禾下乘凉梦” 诠释 “心有大我、至诚报国”,为青少年树立扎根大地、服务人民的科学榜样。

(注:文档内容来自北京科协)

English Version

English Version